Al di là dei sogni... e non è il film con Robin Williams

Scrivo questo pezzo dal Giappone e a ispirarmi, inevitabilmente, sono le eroine dei cartoni animati con cui passavo i pomeriggi. Ho fatto merenda con i loro sogni, desiderando le stesse cose che loro desideravano, e se loro riuscivano a realizzarli, potevo riuscirci anch’io.

Non mi spiegavo perché i grandi giudicassero diseducativa quella tv che mi faceva stare bene, ma la colpa — o il merito — del mio essere una sognatrice, credo sia proprio di quei personaggi televisivi che mi hanno trasmesso una dose massiccia di ottimismo e tenacia.

Se per qualcuno è più allettante offrire solide realtà, io, invece, sono innamorata dei sogni e sono attratta dalle persone che ne possiedono uno.

Nei primi anni del blog, avevo intervistato tanti stilisti, anche importanti, ma erano gli emergenti a darmi qualcosa che gli altri non avevano: gli occhi della tigre, quelli di Rocky, tanto per intenderci.

Domande, risposte: registrate con meno vocali e trascritte per farne articoli rispettabili. O forse più, per stare a contatto con quella passione, mescolata a dedizione e desiderio, di chi sente la necessità di far sentire la sua presenza nel mondo.

Ci fu uno stilista che mi aveva colpito in modo particolare, lo avevo intervistato a Parigi, nel salotto dell’albergo in cui soggiornavo.

Avevo iniziato con una domanda di rito, chiedendogli come fosse nata la sua passione per la moda. Mi rispose che si sentiva un artista e che l’artista si esprime in forme diverse, con la pittura, con il disegno, con il ballo e anche con la moda: lui le aveva sperimentate tutte.

Aveva frequentato il Conservatorio, si era laureato all’Accademia delle Belle Arti e dopo un passato come illustratore di libri per bambini, era passato a una piccola ma intensa esperienza nel mondo del ballo, finita per un infortunio.

La moda arrivò solo più tardi, per esigenze di vita, iniziando a lavorare come venditore per uno showroom di Milano, poi per un brand importantissimo: Alexander McQueen.

La moda era un prezioso strumento di comunicazione, lo aveva capito in fretta, ma all’inizio, ciò che desiderava non era diventare a tutti i costi uno stilista o un designer, voleva e soltanto saperne di più, conoscere il metodo.

“Se il pittore conosce la tecnica per dipingere un quadro, io voglio conoscere quella che sta dietro la costruzione di un abito.”

Aveva lavorato a fianco di Sarah Burton per quasi due anni, ma non aveva intenzione di restare per sempre, aveva spedito il suo curriculum ad altre aziende, la prima a rispondere fu Moschino.

Si presentò all’appuntamento con il suo book di disegni, stavano cercando una persona capace di ritrarre facce di burattini per gli allestimenti delle vetrine: lui accettò.

Cominciò da subito e lo staff diventò presto una nuova famiglia. Imparò alcune tecniche per lavorare tessuti e materiali e ogni volta che terminava qualcosa da esporre in vetrina, che fosse una grande zucca o un pomodoro gigante, se lo metteva in testa come un cappello.

I collaboratori divertiti, che assistevano alla scena, lo spronavano dicendo: “perché non te li fai da solo i cappelli?”

Lo stesso Franco Moschino aveva frequentato l’Accademia delle Belle Arti con l’intenzione di diventare un pittore e per finanziare i suoi studi aveva lavorato come illustratore di moda, ma il suo interesse per l’arte si era trasferito dalla pittura alla sartoria. Rimasi colpita da quella curiosa coincidenza che li accomunava e gli chiesi perché, tra tanti accessori, avesse scelto proprio il cappello. Lui mi rispose che ne era sempre stato attratto.

Nel tardo Ottocento, il cappello si indossava sempre e comunque, rappresentava una sorta di condizione che era andata svanendo negli anni ’60, con la rivoluzione femminile, che aveva eliminato questo ‘rigore’, ma era tornato in voga negli anni’80, dove i personaggi da cui traeva ispirazione, Steven Jones e Philip Treacy, ne avevano rivoluzionato l’idea, rendendolo un pezzo quasi indispensabile per completare un look.

La sua prima creazione fu una corona

di gigli fatta di carta, poi, ne arrivarono altri.

Decise di pubblicare le foto sui suoi canali social, era curioso di scoprire la reazione del pubblico, di fronte a qualcosa di tanto eclettico e come aveva previsto, la sua creatività non passò inosservata: a notarla fu una stylist di Vogue che chiese di averli per alcuni redazionali.

Concluse la sua intervista, dicendomi che ringraziava quella buona dose di fortuna che si era messa sulla sua strada, indicandogli quella da seguire. E seppure fosse cosciente che la moda dovesse parlare a una grande fetta di pubblico, con un linguaggio semplice che tutti potevano comprendere, e che i suoi cappelli fossero riservati a un ‘bacino

d’utenza’ ristretto, ogni volta che qualcuno indossava qualcosa di suo non passava inosservato.

Aveva definito il cappello, e in particolare ciò che lui creava, come l’accento dell’abito, uno strumento per essere riconoscibili.

In quell’occasione me me regalò uno: un cerchietto a cui era applicata la testa tridimensionale di una tigre, realizzata in velluto blu.

Lo indossai a una festa, qualche mese più tardi, una festa organizzata da Dolce & Gabbana, a cui andai insieme a Matteo, il mio migliore amico.

Eravamo al banco del bar in attesa dei nostri cocktail, lui continuava a toccarmi la spalla con insistenza, io non capivo perché.

Mi voltai e mi trovai di fronte a una signora elegante e sorridente che indicava il mio cappello.

“I love your hat!”

Era entusiasta e mi stava dicendo che il mio cappello le piaceva, la ringraziai in modo cordiale, lei sorrise di nuovo e se ne andò.

“Enri: hai visto chi è?” mi chiese Matteo agitato.

“Una signora a cui piace il mio cappello.” risposi con nonchalance soddisfatta.

“No Enri, lei non è solo una signora, lei è un premio Oscar: lei è Helen Mirren.”

Rimasi di sasso. Dispiaciuta per non averla riconosciuta, felice di averle risposto con così tanta naturalezza e sempre più convinta che quello stilista aveva ragione: le sue creazioni non passavano inosservate.

Quel designer si chiama Francesco Ballestrazzi, conosciuto grazie a un altro grande talento che conobbi in quegli anni: Caterina Gatta.

Ma questa è un’altra storia di sogni e di chi non può vivere senza possederne uno.

© Riproduzione riservata

«Non ce la farete a ricacciarci in casa»: l'editoriale di Silvia Grilli

Le Olimpiadi sono finite ma non riesco a smettere di ascoltare Eileen Gu, un oro e due argenti per la Cina a Milano Cortina 2026. È l’atleta più vincente nella storia dello sci acrobatico, modella, studentessa universitaria a Stanford. Dopo le tre medaglie, ha detto: «Ciò che conta è poter mostrare al mondo ciò di cui sono capaci le donne».

RIPENSO A PIERRE DE COUBERTIN, FONDATORE DEI GIOCHI OLIMPICI, SECCAMENTE CONTRARIO ALLA PARTECIPAZIONE FEMMINILE ALLE OLIMPIADI. Sosteneva che noi servissimo solo a incoronare i vincitori maschi. Vedere gareggiare i nostri corpi sarebbe stato uno spettacolo osceno e inadeguato. Con la sua bellezza e il suo talento, Gu se lo sarebbe mangiato vivo, come si è mangiata il giornalista che, dopo le sue prime due medaglie, le ha chiesto come mai avesse vinto solo l’argento. Lei gli ha riso in faccia con il suo bel viso sfrontato: «Sono la sciatrice acrobatica più decorata della storia, sto compiendo imprese mai fatte prima, mostrando lo sci migliore. La sua prospettiva è ridicola».

LA AMO. SE RICORDO COM’ERO TIMIDA IO A 22 ANNI, MI SENTO MALE. ALLA SUA ETÀ CAMMINAVO RASENTANDO I MURI. NON VOLEVO, NON PRETENDEVO. CI HO MESSO DECENNI A COMPLIMENTARMI (A VOLTE) PER CIÒ CHE FACCIO. ANZI, ANCORA SONO RILUTTANTE. E allora ascolto Gu. Sento la forza di Francesca Lollobrigida, che hanno cercato di ridurre a mamma e basta, perché «campionessa» per una donna è sempre troppo. Sento la gioia portentosa di Alysa Liu, che ha pattinato per se stessa, senza ascoltare nessuno, come voleva lei e ha vinto l’oro. Ascolto la libertà della pattinatrice Amber Glenn, che ci ha incantati al gala finale, e non ha mai smesso di esprimere le sue opinioni: «La gente ritiene che siamo solo atleti. “Pensa al tuo lavoro”, dicono. “Non parlare di politica”. Invece no, la politica ci riguarda tutti».

PERCIÒ MI DICO: AL NETTO DI TUTTO, NON VA COSÌ MALE PER NOI DONNE. La parità, con la partecipazione femminile a tutte le gare olimpiche, l’abbiamo raggiunta solo nel 2012. Ma voi avete visto quale spettacolo di forza, di consapevolezza, di autostima, non solo di grandissimo valore sportivo, ci hanno dato queste ragazze?

Sapete che c’è? Togliete pure la parola «consenso» dalla legge sullo stupro, togliete anche le quote rosa dai consigli di amministrazione come stanno facendo in America, lodateci pure solo quando siamo madri, oscurando tutti gli altri talenti. Rappresentateci pure come il vicepresidente americano J. D. Vance, che ostenta in giro la moglie alla quarta gravidanza come lezione di quello che dovrebbero fare le donne: ritirarsi dal lavoro e dare figli alla Patria. CONTINUATE PURE, MA IL SENTIERO È BEN SEGNATO. NON AVRÀ SUCCESSO LA VOSTRA RESTAURAZIONE. LE RAGAZZE NON VI ASCOLTANO PIÙ.

P.S. Gu è nata a San Francisco, ma ha scelto di competere per la Cina, il Paese di sua madre. Vance insiste che dovrebbe rappresentare l’America alle Olimpiadi. Come mai il più sfrenato dei nazionalisti improvvisamente vuole gli stranieri? Gu gli ha risposto: «Grazie J. D., ma se non vincessi non te ne importerebbe». Esatto.

© Riproduzione riservata

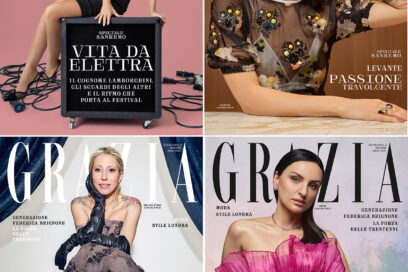

Grazia celebra Sanremo 2026 con quattro cover esclusive dedicate a Elettra Lamborghini, Malika Ayane, Arisa e Levante

Il nuovo numero di Grazia, in uscita in tutte le edicole e su app dal 26 febbraio, celebra il Festival di Sanremo con uno speciale dedicato alle protagoniste della musica italiana. La rivista diretta da Silvia Grilli propone infatti quattro cover esclusive, dedicate ad Arisa, Malika Ayane, Levante ed Elettra Lamborghini.

“Quattro servizi fotografici esclusivi, quattro interviste, quattro diverse copertine rimarcano la forza di Grazia e il talento di queste artiste. Così celebriamo il rito nazionale del Festival di Sanremo”, dichiara la direttrice Silvia Grilli.

Arisa porta sul palcoscenico la sua vita, tra gioia, dolore e l’oceano della passione, in quella che definisce la sua “favola”. Malika Ayane torna a Sanremo con una canzone d’amore che esplora la scoperta della normalità e della felicità, mentre Levante conquista con la sua passione travolgente. Elettra Lamborghini condivide invece la sua vita da Elettra, tra il cognome che porta e il desiderio costante di superare i propri limiti.

L’edizione di quest’anno è raccontata anche da Carlo Conti, tra le canzoni in gara, i grandi ospiti e le polemiche sul comico Andrea Pucci. Il direttore artistico svela poi la sua formula per lo show italiano più seguito, offrendo un punto di vista esclusivo dietro le quinte della kermesse musicale. Segue Michele Bravi, che torna sul palco dell’Ariston con la canzone Prima o Poi e lo spirito di chi, nell’ultimo anno, ha voltato pagina, andando in cerca di nuova musica e di sé stesso, senza perdere la voglia di emozionare.

Passando alla sezione 10 storie di cui parlare, Grazia affronta temi cruciali dell’attualità - dalle domande che feriscono le donne vittime di abusi al potere terapeutico dell’arte, dal coraggio civile alle riflessioni sulle quote rosa negli Stati Uniti - mentre nell’inchiesta Noi che a 30 anni siamo uniche dà voce ai trentenni di oggi, una generazione che sta ridefinendo priorità, ambizioni e modelli di riferimento, tra carriera, equilibrio personale e desiderio di autenticità.

La moda occupa uno spazio centrale nel numero, in perfetta sintonia con la Milano Fashion Week. Grazia intercetta l’energia e le aspettative di una momento cruciale per il sistema moda internazionale con uno speciale ricco di ispirazioni, tendenze e interpretazioni contemporanee. Dalle suggestioni british al ritorno dell’estetica Anni 70, dal rosso ribelle ai giochi di contrasti più sofisticati, il racconto si sviluppa tra passerelle ideali e street style, accessori e pagine shopping pensate per tradurre i trend in scelte concrete.

Chiudono l’edizione le pagine dedicate alla bellezza, con un focus sul make-up primaverile e sugli incontri che dimostrano come la collaborazione possa diventare forza condivisa.

Ma il Festival e la moda si vivono anche online: sul sito e i canali social di Grazia, i lettori e gli utenti potranno seguire tutto in tempo reale, scoprire il backstage, ammirare i look delle star, approfondire interviste e curiosità dagli eventi più esclusivi e lasciarsi ispirare dai trend della moda, per un’esperienza digitale completa che integra musica, stile e lifestyle e amplifica il dialogo con la fashion week milanese.

© Riproduzione riservata

Krug e Max Richter traducono in musica un'annata di emozioni

Un concerto straordinario per celebrare un’annata straordinaria. Siamo nella Roundhouse di Londra, a Camden Town. È il 10 febbraio e seduto al pianoforte c’è il compositore Max Richter, uno dei talenti più acclamati della musica contemporanea.

In prima fila ad applaudirlo ci sono volti noti come gli attori Pierce Brosnan, Lily James e Kristin Scott Thomas, ma anche Olivier Krug, sesta generazione della famiglia e ambasciatore della Maison. Accanto a loro, anzi accanto a ogni componente della platea, ci sono tre calici che verranno riempiti per ogni brano di questa esibizione unica.

Si tratta del nuovo capitolo del viaggio musicale che Krug ha chiamato Every Note Counts, ogni nota conta, affidando a un musicista di fama mondiale il compito di tradurre in musica lo spirito delle sue cuvée.

Richter ha intrapreso un viaggio nel tempo verso un anno straordinario per tanti motivi diversi, il 2008. Ve lo ricordate? L’elezione alla Casa Bianca di Barack Obama, la grande crisi finanziaria globale, Katy Perry che impazzava nelle radio con I Kissed a Girl. Quella del 2008 fu un'annata straordinaria anche in Champagne: nelle campagne francesi l'inverno fu freddo, l'estate clemente, e il sole tornò proprio al momento giusto, in settembre, pochi giorni prima della vendemmia.

«È molto raro assistere a un allineamento dei pianeti così perfetto da offrirci tre “movimenti” nella stessa stagione. La missione di Krug è creare ogni anno una prestige cuvée che sia come una sinfonia, ma non sempre possiamo avere altre storie da raccontare come accaduto nel 2008», dice Julie Cavil, Chef de Cave di Maison Krug. «Le condizioni fresche, i contrasti morbidi e una maturazione lenta e costante hanno permesso alle uve di svilupparsi con un equilibrio e una precisione straordinari. I vini che ne nascono incarnano eleganza, verticalità e un'austera, sottile compostezza».

Grazie anche a quelle uve maturate in una stagione senza precedenti Cavil ha creato tre cuvées: il Krug Clos d'Ambonnay 2008, nato da un solo pregiatissimo appezzamento di Pinot Noir; il Krug 2008, il millesimato che celebra il carattere distintivo di quell'anno particolare; e il Krug Grande Cuvée 164ème Édition, assemblaggio di oltre 120 singoli vini di oltre 10 annate diverse.

Max Richter ha risposto a queste creazioni componendo tre brani musicali originali ispirati a ciascun vino:Clarity, dove i protagonisti sono gli strumenti solisti che raccontano un solo terreno, una singola uva e un singolo anno; Ensemble, un crescendo armonico che suona come un dialogo tra più voci; e Sinfonia, dove la pienezza dell’orchestra va a riecheggiare la ricchezza che compone il Krug Grande Cuvée 164ème Édition.

Per dare vita a questa creazione Richter ha visitato le proprietà Krug a Reims e Ambonnay, in Francia. Ha passeggiato tra le vigne, messo le mani nella terra, osservato la curva della luce che accarezza i grappoli. Cavil ha poi fatto visita alla casa laboratorio del compositore, immerso nella natura dell'Oxfordshire, in Gran Bretagna. Nelle apparecchiature dello studio musicale, nei canali dei mixer, ha quasi riconosciuto i filari delle sue amate vigne.

Entrambi hanno trovato similitudini tra i loro mondi: «Il mio lavoro è fatto di materiali che sono gli stessi da secoli», dice Richter, «è una continua connessione tra il presente e il passato, ma alla fine lavoriamo tutti con ciò che non conosciamo: Julie non sa che cosa la terra darà ogni anno e questo è il prezzo della scoperta. Ed è molto stimolante». Continua Richter: «Il lavoro creativo è come metà di una conversazione. Fai una domanda e aspetti la risposta di chi hai davanti. Quello che ottieni lo chiamiamo cultura».

Il risultato dell’incontro tra cuvées de prestige e musica è ora a disposizione di tutti con il trio di champagne chiamati Krug from Soloist to Orchestra in 2008 - Act 2. Un’armonia nuova che si può cominciare a conoscere guardando il documentario disponibile qui e ascoltare anche sulle principali piattaforme di streaming. Un invito a vivere ogni esperienza con la lentezza che merita. E immergersi nella musica con un calice in mano per sentire profumi tra le note musicali, accompagnati dalla luce che ha dato vita a un'annata indimenticabile.

Nelle foto, dall'alto:

Max Richter in concerto a Londra

Max Richter con le tre Cuvées de Prestige Krug

Max Richter con Julie Cavil, Chef de Cave di Krug

Un'altra immagine del concerto di Londra

© Riproduzione riservata

«Sorridi e fa' la brava, sei una donna»: l'editoriale di Silvia Grilli

Alzi la mano la donna che non si è mai sentita dire: «Dovresti sorridere di più». Kaitlan Collins, giornalista dell’emittente televisiva CNN, ha chiesto a Donald Trump: «Che cosa risponde alle vittime di Jeffrey Epstein, che chiedono giustizia?».

TRUMP, CHE COMPARE IN PIÙ DI 5.300 DOCUMENTI DELL’INCHIESTA SULLA RETE DI POTENTI CHE ABUSAVA DI RAGAZZINE MINORENNI, L’HA ATTACCATA: «Sei pessima, la peggiore reporter. Non mi stupisco che la CNN sia così svalutata. È colpa di gente come te».

Rivolgendosi al suo staff e agli altri cronisti, che assistevano senza proferire parola, il presidente ha aggiunto: «Sapete, è giovane». Poi, ancora a Collins: «Non penso di averti mai vista sorridere. Ti conosco da 10 anni. Non ho mai visto un sorriso sul tuo viso».

MENTRE GUARDAVO LA SCENA, MI SONO SENTITA RIBOLLIRE. NON PERCHÉ FOSSE SCONVOLGENTE. MA PERCHÉ NON LO ERA. Alle donne viene insegnato sin da bambine a essere docili, accoglienti, affettuose. Per tutta la vita ci fanno credere che la migliore versione di noi stesse sia fare sentire gli altri a proprio agio.

Sorridere esprime obbedienza. Il presidente avrebbe voluto che Collins lo facesse. SORRIDI, FAMMI CREDERE CHE IO TI PIACCIA. PORGIMI DOMANDE COMPIACENTI COME MI PORTERESTI LA COLAZIONE IN CAMERA.

La nostra società trova sempre giustificazioni ai peggiori comportamenti maschili. Ci sono volute più di mille vittime prima che l’America capisse che il finanziere Epstein non fosse un aitante libertino con amici influenti, tra cui lo stesso Trump. No, era un predatore seriale, con un’organizzazione finalizzata all’abuso sessuale e al traffico di minorenni.

Eppure, ancora oggi il problema non sono il pedofilo e i compagni di merende. Trump zittisce una giornalista che esige da lui la verità. INSEGNIAMO ALLE NOSTRE FIGLIE CHE AVERE UNA VOCE È PIÙ IMPORTANTE CHE ESSERE AMABILI.

Nessuno chiederebbe a un maschio perché non sorride. Un uomo austero è sinonimo di solennità. Ma Collins è una donna. DOVREMMO MOSTRARCI BELLE CONTENTE ANCHE QUANDO CHIEDIAMO GIUSTIZIA PER VIOLENZE SESSUALI. E COMUNQUE NON SAREMMO MAI ABBASTANZA DOCILI DA MERITARE IL PERDONO PER AVER SFIDATO GLI UOMINI.

ALLE LETTRICI E AI LETTORI

Da questo numero, Grazia si rinnova. Rafforza il suo punto di vista, evolve in autorevolezza e ricercatezza. Nell’epoca della velocità dei social media, diventa quindicinale, privilegiando l’affidabilità e la competenza, storie vere e verificate, la moda più desiderabile, il tempo per la lettura. Cambiamo, ma non cambiamo l’anima. Resteremo quello che siamo: amanti della libertà e della bellezza. Buona lettura. Scrivetemi che cosa ne pensate. Un abbraccio.

© Riproduzione riservata